Recentemente tra documentari, docufilm e fiction si è parlato molto del fenomeno migratorio e di Lampedusa in modo particolare. Del resto la piccola isola più vicina all’Africa che all’Italia, è stata ed è tuttora teatro principale di quell’inarrestabile flusso migratorio che proviene da Sud in cerca di vita e di speranza.

Non voglio proporre a chi mi legge un’analisi del fenomeno, neanche una fredda valutazione dei numeri, che pure sono impressionanti.

Se è vero come la scienza riporta, che il sogno è un “pensare” profondo, dunque, la voce di quella parte del nostro essere che molto spesso dimentichiamo e soffochiamo con la razionalità, l’educazione e tutti i comportamenti mentali che richiedono l’uso di una parte di cervello diversa da quella primordiale, il mio Io profondo ha avuto il bisogno di esprimersi.

Razionalmente il tema mi è sempre stato molto a cuore, forse anche grazie all’esperienza vissuta in mare che ti fa vedere un naufrago come un naufrago e niente altro. Ma il sogno di questa notte l’ho vissuto al risveglio come una chiamata alle armi della consapevolezza, una presa di coscienza che dietro a ogni intervento in mare ci sono da una parte bambini, donne e uomini in viaggio da mesi se non da anni, tempo nel quale hanno vissuto la sopraffazione di persone che sfruttano la loro disgrazia, la fuga dalle loro case, la guerra, la morte. Dall’altra persone che con il loro agire ridonano a tutto questo un po’ di umanità, soccorrendo, prendendosi cura e accogliendo i primi, sebbene con le limitazioni dettate dalle circostanze e dalle risorse.

Quando ho trascorso a Lampedusa alcuni giorni in attesa di imbarcare su Nave San Giorgio prima e Nave San Marco poi per girare un documentario sull’argomento, ho visto gente qualunque che in prima persona ha offerto il proprio lavoro, i propri averi e talvolta anche la propria casa a chi proveniva dal mare in cerca di speranza. A Lampedusa il fenomeno non è una questione limitata all’attualità, sono anni ormai che la popolazione accoglie, soccorre e supporta i disperati dal mare, in passato venivano dalla Tunisia, oggi dalla Libia.

Ci sono volute ore per raggiungere il punto indicato, un tempo nel quale tutto l’equipaggio si dava un gran da fare per prepararsi all’evento e mostrandosi preoccupato di arrivare in tempo per salvarli tutti. Nel pomeriggio abbiamo raggiunto la zona indicata ed è cominciata la ricerca ottica, un tempo tutto sommato breve, perché le condizioni del mare fino a quel momento erano discrete, poco vento e sole ancora abbastanza alto. Quando abbiamo avvistato il barcone un mezzo minore ha lasciato la nave per andare a fare una prima ispezione e comprendere l’entità dell’operazione di trasbordo che da lì a poco si sarebbe dovuta effettuare. Eravamo tutti in attesa di sentire la voce dell’equipaggio del gommone dal VHF per capire cosa ci saremmo dovuti aspettare, ma quando è arrivata con il riporto di ciò che stava vedendo la preoccupazione ha assalito tutti, dal comandante al nocchiere al timone. Il barcone che sembrava avere a bordo circa 200 persone, nella realtà era pieno di disperazione anche nelle sue piccole stive, infatti, il conteggio finale dei naufraghi recuperati arriverà quasi a 300. Una situazione pericolosa, perché l’eccesso di carico significa instabilità, rischio di lesioni allo scafo ma soprattutto d’incolumità per chi si trova al di sotto del ponte principale. Ricordo che tutto sembrava mosso da una forza superiore capace di coordinare uomini intenti a fare tante cose anche diverse nello stesso momento, tra chi preparava i percorsi da far seguire ai migranti al loro arrivo a bordo, chi invece allestiva nel grande ventre della nave infermerie, aree più tranquille dove far stare i bambini, spogliatoi per chi di loro sarebbe arrivato bagnato, montagne di vestiti e giocattoli offerti spesso dalle stesse popolazioni che li vedono arrivare nei loro porti, la polizia scientifica che si preparava per procedere con l’identificazione in rispetto delle normative internazionali, il personale della nave che preparava ogni cosa per movimentare in sicurezza i mezzi soprattutto al loro rientro sulla nave con i naufraghi.

Tutto sembrava parte di un copione provato centinaia di volte, nessuno si lamentava, tutti collaboravano tra loro e sapevano cosa fare, confesso di essermi sentito un po’ cretino con la reflex in mano e il registratore, ma poi capii subito che il nostro lavoro ha un compito ben preciso, motivo per cui oggi, dopo quel sogno, voglio riparlarne. Il nostro lavoro ha il compito di aiutare chi vede questi fenomeni come lontani da sé a inquadrarli nella giusta dimensione, che altro non è se non la comprensione che ci sono persone nate nel posto sbagliato nel momento sbagliato che non hanno colpe per questo. Sono uomini, donne, bambini, niente altro.

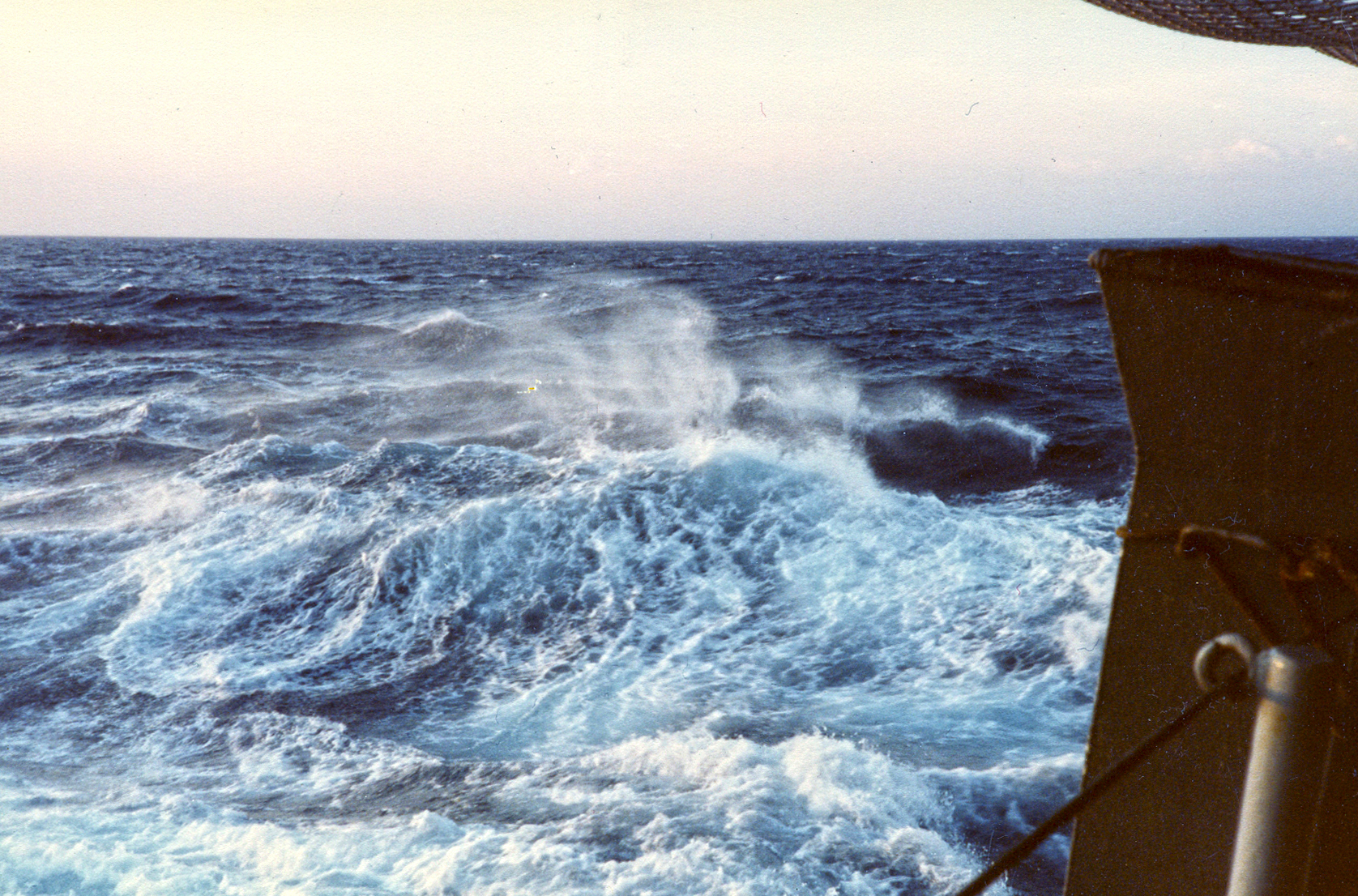

Nel frattempo le condizioni meteo sono peggiorate e il sole è tramontato, tutto l’equipaggio era preoccupato per le sorti di quelle persone e si cominciò a sbarcare donne e bambini con i mezzi minori della nave, ma quando dopo aver caricato oltre 100 persone ci si è resi conto che almeno il doppio stava ancora sul barcone, si è dovuto procedere in altro modo. I primi mezzi che hanno portato i naufraghi a bordo mi hanno colpito in modo forte, tanti occhi neri che si guardavano intorno spaventati, infreddoliti. Quando il primo mezzo è arrivato a bordo aveva solo donne e bambini, ma non avrei mai pensato che un fagottino giallo di proprietà di una signora che non riusciva a stare in piedi, avremmo poi scoperto essere non i suoi pochi averi, ma il suo più grande tesoro, suo figlio. Questa scena mi ha colpito, la faccia della donna che guardava il fagottino mentre tutti la rassicuravano senza capire, dicendole che le avrebbero dato le sue cose una volta a bordo, ma lei non voleva le sue cose.

Un’altra scena che mi colpì fu un bambino di circa otto o al massimo 10 anni, arrivato sul primo mezzo in compagnia di alcune donne ma che affrontava questo viaggio con il padre, rimasto a bordo del barcone in attesa. Quando all’alba finalmente tutti gli uomini sono stati fatti salire a bordo della nave, il piccolo con la maglietta a righe orizzontali e lo sguardo vispo guardava la folla di uomini che era stata fatta sistemare nell’hangar alla ricerca di suo padre. Lo osservavo, provavo a pensare a ciò che in quel momento stava sentendo trovandosi in una situazione così lontana dalla sua vita, da solo. Aveva messo un piede su una transenna, l’altro sul ponte della nave, poi il gomito piegato sulla parte alta della transenna e l’altro braccio che la teneva per paura di mollare la presa. Dopo un po’ che lo osservavo e pensavo di provare a consolarlo, ho visto il suo viso distendersi e illuminarsi, il padre era in quel mucchio di persone spossate, umide, infreddolite e finalmente al sicuro. Quando si sono abbracciati l’unico moscerino presente sulla nave è entrato nei miei occhi.

Il sogno di questa notte ha attinto a brandelli di quell’esperienza, anche nel sogno ho guardato quelle persone solo come persone, non come un fenomeno, una massa in movimento verso luoghi diversi da quelli che li hanno visti nascere.

Recentemente ho assistito alla proiezione in anteprima di una fiction della RAI, “Lampedusa”, andata in onda in due puntate. Indubbiamente un prodotto televisivo, con la caricatura dei personaggi in modo funzionale alle esigenze dello spettacolo televisivo, dunque, non mi soffermo su questo aspetto. Ma ciò che mi ha fatto riflettere e che poi si è discusso in sala in occasione della presentazione alla presenza dei vertici della Guardia Costiera, degli attori tra i quali il protagonista e ideatore della storia, Claudio Amendola, dello staff della produzione e dei registi, è la prospettiva che la fiction restituisce. Al centro di tutto c’è sempre l’uomo, non la politica nazionale o internazionale, non le questioni legate al fenomeno delle migrazioni dove queste nascono e dove queste finiscono. Il percorso narrativo è ovviamente caricato di tensione da una storia e da personaggi che è inutile definire poco realistici o perfettamente aderenti alla realtà, sono personaggi che hanno il compito di proiettare lo spettatore televisivo dentro quella “storia” e per farlo è necessario fare ricorso anche ai “trucchetti” cinematografici e narrativi. Nulla di sensazionalistico, anzi, per chi ha visto realmente operare gli uomini addetti ai soccorsi, siano essi della Guardia Costiera, della Marina Militare o della Guardia di Finanza, sa bene che il loro sacrificio quotidiano è vero, carico di coraggio e iniziativa personali ma soprattutto di umanità. La chiave di tutto è in questa parola, umanità. Gli uomini di mare se sanno che c’è qualcuno in difficoltà non pensano neanche un attimo a non intervenire, non si chiedono chi sia, cosa faccia, da dove provenga, l’unica cosa che si chiedono con ansia è se riusciranno a salvarlo. Gli occhi dei soccorritori quando vedono donne incinte, bambini e persone allo stremo non hanno filtri di alcun tipo, si adoperano rischiando in prima persona per trarli in salvo. Anche i lampedusani hanno dimostrato, come avvenne anche in Puglia negli anni ’90, di sapere accogliere chi ha bisogno, di provare quella sana pietà che ogni uomo dovrebbe avere di fronte alla disperazione di un altro uomo. Perché non dobbiamo mai dimenticare che la maggior parte di queste persone fugge da morte certa, dalla sopraffazione di dittatori, bande criminali, governi dispotici. Ci sono anche i migranti che fuggono “semplicemente” dalla fame, o i così detti migranti economici in cerca di un futuro migliore di quello che avrebbero nel loro paese di origine, ma questi non hanno diritto di asilo. Allora, quando parliamo del fenomeno migrazione, degli sbarchi, o meglio del problema degli sbarchi, prima di sputare sentenze come “ma andiamo in Libia e blocchiamoli lì”, “ma perché dobbiamo farci carico di questa situazione”, “tanto partono con le carrette perché sanno che li andiamo a prendere”, “ma perché non provano a sistemare la faccenda a casa loro” e altre idiozie del genere, pensiamo che si tratta di persone alle quali prima in mare e poi con l’accoglienza, salviamo la vita. Le forze dell’ordine, nazionali e internazionali, hanno il compito di verificare che tra i migranti non vi siano soggetti sospetti o legati a organizzazioni potenzialmente pericolose, tra questi spesso fermano gli scafisti, che sono criminali appartenenti a organizzazioni che gestiscono questo traffico. Questo per dire che se la paura della sicurezza ci fa essere ancor più rigidi nei confronti di queste persone, dobbiamo prendere coscienza che nessuno di loro entra in territorio italiano o europeo senza essere prima identificato. Chi ha scopi diversi usa altri canali e dispone soprattutto di altri fondi, non a caso è già capitato che la GdF abbia fermato persone sospette a bordo di unità da diporto, negli aeroporti, nei porti commerciali, nelle stazioni, dunque, in un contesto completamente diverso. Fermarli in Libia? Certo, con un invasione territoriale come azione militare, ma le bande che oggi gestiscono questi traffici forse cambierebbero solo basi logistiche e poi, l’azione militare chi la autorizza in ambito internazionale? Chi la sostiene? Altra domanda che dobbiamo farci è se il problema sia realmente la Libia, visto che il fenomeno migrazione interessa anche altre frontiere via terra, i Balcani per esempio. Qui non si discute se è giusto o meno che tale fenomeno ci sia in questi termini, ovvio che non lo è. Qui si discute della capacità di mostrare umanità per chi ha smesso di scegliere spesso da tanto tempo e poi dopo mesi di sfruttamento è buttato in mare.

Al centro di prima accoglienza di Siracusa ho parlato con due ragazzi fuggiti da un paese dell’area sub sahariana. Per raggiungere Lampedusa hanno impiegato un anno e tre mesi, passando per la fuga dal loro paese in cui uno dei due ha visto morire il fratello sotto i colpi delle milizie locali che li ricercavano perché non volevano arruolarsi, poi l’attraversamento del deserto, la permanenza in alcuni villaggi lavorando come potevano per racimolare il necessario per proseguire e l’arrivo in Libia. Qui sono rimasti per circa otto mesi, lavorando gratis per un signore che gli ha promesso come ricompensa l’imbarco su uno di quei mezzi che ormai tutti chiamiamo barconi. Così è andata, ma anche il loro viaggio non è stato facile e molti dei loro compagni hanno perso la vita in mare. I due, molto amici, mi hanno raccontato che essendo stati soccorsi da due mezzi diversi in mare, si erano persi di vista. Solo dopo qualche giorno sono riusciti a ritrovarsi, al sicuro entrambi, ma senza il fratello di uno di loro, morto su un recinto mentre fuggivano per arrivare fin qui. Anche questo racconto, come altri raccolti in quell’occasione, contribuì a farmi capire la portata del fenomeno e soprattutto l’emergenza umanitaria da cui nasce.